| オープンリールデッキやカセットデッキと言えばソニーであるが、 アンプもソニーであるといっても過言ではない。 ソニーの1965年発売のオールトランジスターアンプTA-1080(69000円)はメタルボデイの上部真ん中中央に「SONY」のロゴが目立つ 記憶に残る名機ではなかろうか。その上級機TA-1120(1965年88000円)、TA-1120A(1967年96000円)、 TA-1120F(1972年138000円)と続いていく。 TA-1130(1972年88000円)ここまではデザインがほぼ同じ、TA-1140(1972年59800円)、TA-1150(1973年49800円)、 TA-1150D(1975年59800円)は レバーが丸型に(TA-1130も丸形)、セレクターはプッシュボタンになっている。中でもTA-1120Fはマニア垂涎の的であった。 ただ、高級機にしてはシャーシが薄く、重量も13Kgと他社に比してかなり軽量であった。周波数特性も素晴らしい物であったが、 音の評価はやや二分化する傾向が見られた。アンプのスリム化や軽量化はローコスト製品に多く採用。こののち、 ソニーはシャーシを変え重量化へと向かう。 1978年のアンプTA-F80(158000円)にはヒートパイプによる冷却、パルスロック電源の採用などで重量9.9Kgを達成している。 こののち発売のアンプにはこれらの方式がとられ、スリム化軽量化が図られた。おおむね1978年からの数年はそうだったが、 1982年からは採用されていない。 失敗だったと言えよう。その後TA-FA777ES(1999年200000円)まで多数のアンプが発売されたが、 すべて従来方式の重量級電源であった。 オーデイオの世界では昔から、アンプは重量と言う神話があるのだ。しかし、 何時でも最先端の技術と性能、それはソニーがオーディオ界のレファレンスであった証拠以外の何物でもないだろう。 挑戦すること、失敗し蘇ることそれは技術者に架せられた使命なのかも知れない。 失敗を恐れないソニー、それはソニーの真の姿なのだ。 |

|

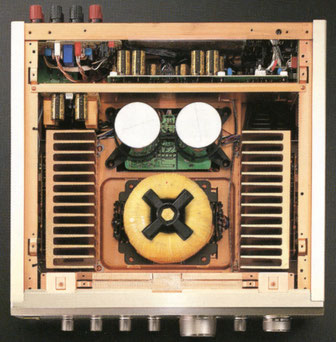

| SONY TA-1120F 1972年 138000円 13キログラム 通常電源使用 |

内部配置などは現在のアンプとはまるで違うもの。 部品数は多い。 この当時はボリュウムつまみを大きくするという選択肢は無かったようだ。 以後はどこのメーカーもボリュウムつまみは大きくなる。 ※内部画像はネットより引用しました。 |

|

|

| SONY TA-F80 1978年 158000円 9.9キログラム パルスロック電源使用 |

SONY TA-F55 パルスロック電源使用 59800円 1979年頃 4.6kg

これがアンプかと言うようなフォルム。 性能だけで済まされない世界が、オーデイオの世界でもある。 メリットは何処にでも置けそうな感じ。

|

|

|

|

SONY TA-F555ESXII 128000円 1987年 27.8kg

非常に重くなった。その理由は内部を見ると明らかである。

|

トランスも独立。非常にこだわった製品。

|

|

|

|

大型のトロイダルトランスが目に付く逸品。 おそらく最終製品になっただろう名品。 ソニーは最後まで技術のソニーであった。 エンタメのソニーではない、真のソニーだ。 この製品が買えなかったのはとても残念だ。

出しゃばることもない中庸な音。 それは実はオーデイオでは非常に難しいことなのだ。 もしかしたら他のメーカーもソニーの背を追いかけていたのかも知れない。 |

|

| SONY TA-FA777ES 1999年 200000円 23キログラム 通常電源使用 | |

|

|